ほとんどの住民が鉄道関係の仕事に就いていた地方の町で、突然廃線が決まり人々は働きたくとも職がないという最悪の状況にたたき落とされてしまいます、失業そのものより人として、家族の大黒柱としての誇りを失って行く鉄道員たちの姿を通じ、労働や人生の意味を問いかけるドラマでした。僕等にはなじみの薄いアルゼンチン映画ですが、ロッテルダム映画祭を始めとした多くの映画祭で上映され絶賛されたそうです、真っ暗闇の不況に突入した今の世界や日本でも強い共感を呼ぶかもしれませんね。

90年代のアルゼンチン。鉄道とともに栄えた小さな町で、突然、路線廃止の決定が下される。職員たちに残された道は、わずかな退職金と引き替えに自主退職するか、勝ち目の薄い労使交渉を続けるか。そんな中、責任を感じた組合の代表はついに自ら命を絶ち、その兄でやはり職員のカルロス(ダリオ・グランディネッティ)と仲間たちもやむなく自主退職の道を選ぶ。一方、退職しても再就職の望みがない老職員ブラウリオ(ウリセス・ドゥモント)は、修理工場に居座り孤独な抵抗を続けるが……。

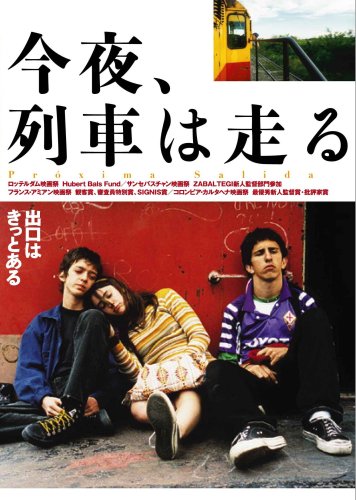

90年代初頭に民営化の波が押し寄せたアルゼンチンでは、国鉄も分割民営化されおよそ6万人もの鉄道員たちが職を失ったといいます、本作はそんな実情を背景に激動の時代に翻弄される5人の鉄道員と、その家族の物語を綴った社会派ドラマで監督はこれが長編デビューとなるニコラス・トゥオッツォです。

鉄道とともに栄えたアルゼンチンの小さな町。民営化に伴い突然路線の廃止が言い渡され交渉に当たった組合代表のアンヘルは無力感に苛まれ自殺、彼の弟ダリオ・グランディネッティ演じるカルロスとその仲間たちのウリセス・ドゥモント演じるブラウリオにパブロ・ラゴ演じるダニエル、バンド・ビリャミル演じるアティリオやオスカル・アレグレ演じるゴメスの5人は最初は自主退職に抵抗したものの家族や生活のため次々とサイン、ブラウリオは職場である修理工場を守り抜こうと徹底抗戦を続けるのですが・・・。

監督のニコラス・トゥオッツォ社会派の監督で“アルゼンチンのケン・ローチ”と呼ばれているそうです、彼は『失業した人々の現実を描きたかった』というのが信条の監督で徹底して労働者の日常を描いているそうです、ここでもアルゼンチンの国営から民営化された鉄道会社でのお話を暖かく描いていました。

主演の『トーク・トゥー・ハー』のダリオ・グランディネッティ演じるカルロスは妻に紹介してもらった妻の親戚がやっている、インチキ臭い痩せ薬の販売を見に行かされたりアティリオはタクシーの運転手になって偽札を掴ませられたり、ブラウリオ以外の仲間の皆は鉄道員を自主退職しますがそれぞれが様々な苦労をすることになります。

鉄道が無くなって仕事が無くなったゴメスが娼婦のカルメンにボヤいて、ゴメスが払ったお金をカルメンが抱きつくフリをして後ろポケットにお金をソッとゴメスに分からないように返すシーンが最高に素敵、お金が無くても会いたいというカルメンに『払えないのに会えない』と困るゴメスも良かったです、病気の息子マティアスを妻リサと働きながら助けようとするダニエルも良かったし自家用車をタクシーにして運転手をしながら働くアティリオも必死に働きます。

やがてゴメスがスーパーに強盗に入りカルロスには強制退去の手紙がきます、ブラウリオが心筋梗塞で倒れカルロスは意を決してテレビのインタビュー番組にでます、自殺したアンヘルの息子アベルにカルロスの娘ラウラやホアン達はる行動に出ます。

アルゼンチンの労働者の苦労が伝わってきました、暗いながらも微かな明るさがありました、お勧めします。