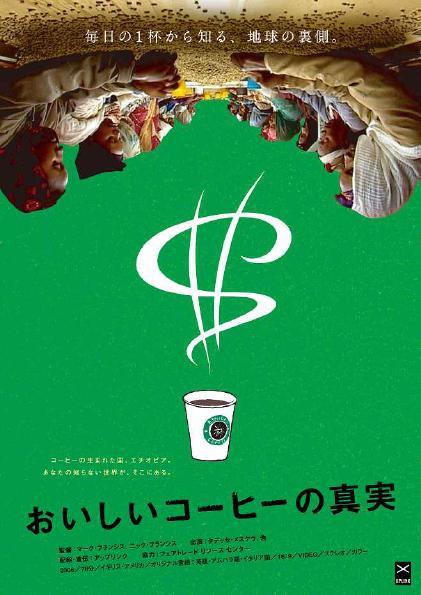

この作品は、貿易のおよそ7割もをコーヒー豆が占めるエチオピアを1つのモデルとして、困窮するコーヒー農家の現状と正当な利益を彼らにもたらす“フェアトレード”の重要性を訴えるドキュメンタリーです。何気なく口にする一杯のコーヒーの裏にも、経済格差や大企業による搾取などの社会問題が横たわっていることを考えさせられます、和歌山のイルカ漁を映画にするならバカな欧米人はコレを見ろといいたいです。

石油に次ぐ取引規模を誇る国際貿易商品コーヒー。だが一方、その市場は数社の大手企業が寡占し、価格をコントロールしていた。世界的なコーヒー需要が高まる一方で価格は低く抑えられ、貿易の7割近くをコーヒー豆に頼るエチオピアでは、困窮する農家がやむなく農園を手放すケースも少なくなかった。そんな中、同国のオロミア州コーヒー農協連合会の代表タデッセ・メスケラは、寡占企業の束縛を逃れたフェアトレードを広めようと奮闘する・・・。

世界中で広く愛飲されるコーヒーですがその供給の裏には過酷な現実があること、正当な利益を得られないコーヒー農家の現状と公正な貿易の重要性を訴えるドキュメンタリーです、コーヒーは世界で最も日常的に親しまれている飲物ですが、しかも近年改めて世界的なコーヒー・ブームとなっているにもかかわらずコーヒー豆の価格は下がり続け、原産国のコーヒー農家は困窮してその多くが破産の危機に瀕しているという。

そんなコーヒー市場を巡る経済的な矛盾を解き明かすべく、代表的な原産国の一つエチオピアを例にコーヒーが私たちの口に入るまでの、道のりを辿っていく社会派ドキュメンタリーでした。

僕も大好きですが何気なく飲んでいるコーヒーを供給してくれているエチオピアはじめとする輸出国が、国際コーヒー協定が1989年に破綻してからコーヒーの値段は30年前のままだそうです、コーヒー農家から僕らの飲むところまで6つもの仲介業者が入るセイで不当な価格で僕らも高く飲まされているし、それ以上にコーヒー農家はあまりにも安すぎる価格でしかコーヒーを売れないそうです。

コーヒー農家の人々は役1000分の1の値段で民間業者に買いたたかれ、いくらでコーヒーが販売されているのかさえ教えられずただ“コーヒーは黄金だ”と言われて、コーヒー農家を続けていますが朝から晩まで働いても家計はとても苦しい家電製品やオートバイが欲しいからではなく、家族に水を飲ませたり子供たちに教育を受けさせたり最低限の生活をさせるためにコーヒーの価格も上げて欲しいと訴えかけます。

今1日で世界で消費されるコーヒーは20億杯で『ネスレ社・P&G社』など4つの多国籍企業によって支配されているそうです、物語の案内人でありこのドキュメンタリー映画の主役のような存在のエチオピアの農協連合会代表のタデッセさんが様々な努力をしていて、そのおかげですこしずつエチオピアのコーヒー農家の置かれている立場は改善されているようですが、それでもまだまだエチオピアをはじめとする途上国のコーヒー原産地は苦しい現状だそうです。

タデッセさんの妻の言葉やタデッセさんの家に貼られてある『戦争を作るより、コーヒーを作れ』の言葉が印象的です、“バリスタ”も“マキアート”もいいですがこうした現実問題も僕ら消費者が知らなければならない現実だと思います、エチオピアのコーヒー農家がコーヒーが高く売れないので生きるためにやむなくコーヒーから麻薬の“チャット”という植物の栽培に変更、アメリカや世界は麻薬の撲滅を本当に思っているならまず“コーヒーの値段”を上げることだと思います、これを見るとアメリカやEU諸国ら先進国がいかに不当にアフリカ諸国の貧困や開発の問題を解決せずにいるかも分かってきました。

過激な環境保護団体の“グリーン・ピース”なんかもこういう事を保護しないで先進諸国の問題ばかり扱ってないで、こういう『コーヒー問題』や『アフリカ諸国などの発展途上国を助ける運動』をやれよと思いました。

大手の4大多国籍企業の『ネスレ社・P&G社』をはじめ、スターバックスなどは主剤はNGとか、他人を堂々と批判するなら堂々とキサマ等も喋れって感じです。

今和歌山のイルカ漁のドキュメンタリー映画が欧米で流行っているみたいだけど本当に欧米諸国って自分達のことは棚に上げておいて、他人を批判するのが好きな国なんだなぁと思わせてくれましたね、僕たちの知らない『コーヒー農家の現状』を見事に教えてくれる素晴らしいドキュメンタリー映画でした、お勧めします。