廃棄物発電について

日本での廃棄物を利用した発電の実態を調べてみましょう。

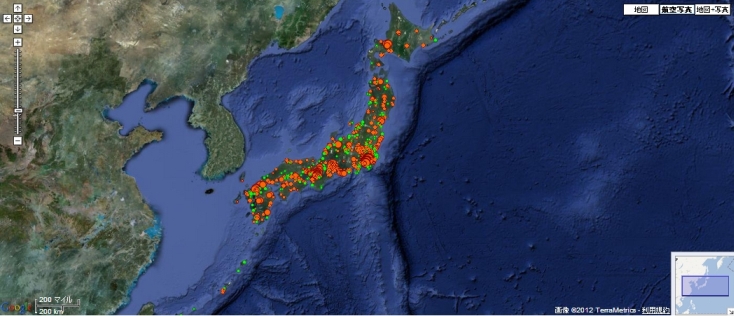

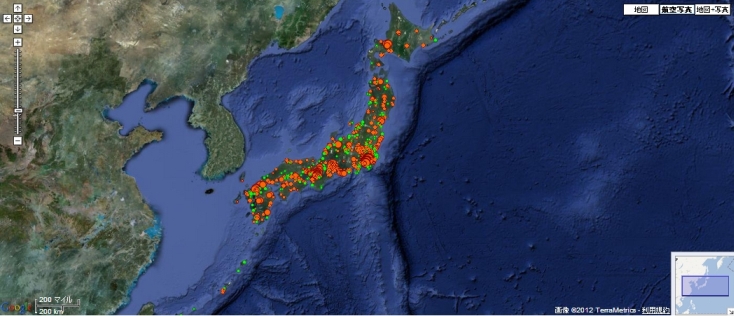

下図は日本のごみ処理場の分布です。

→ 日本のごみ処理場分布

▼Google Mapより(Google社さんの、このフリーのシステムに感謝!)

日本における廃棄物発電は2010年末において能力が170万kW(発電量は約72億kWh/年)でしたが、

これを417万kWまで増やすことを目標にしているそうです。

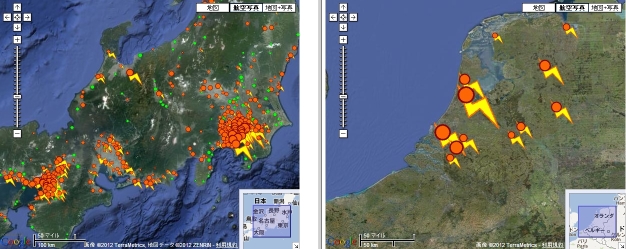

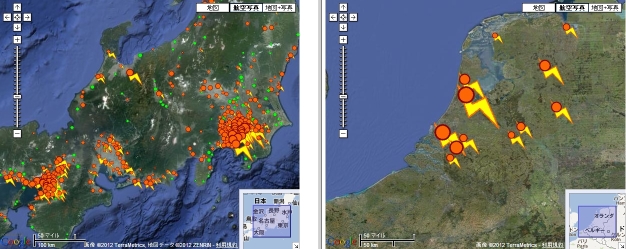

オランダでは廃棄物発電が進んでいるそうなので、日本とオランダの比較をしてみました。

→ 日本とオランダの比較

(

日本における廃棄物発電は2010年末において能力が170万kW(発電量は約72億kWh/年)でしたが、

これを417万kWまで増やすことを目標にしているそうです。

オランダでは廃棄物発電が進んでいるそうなので、日本とオランダの比較をしてみました。

→ 日本とオランダの比較

( や

や の大きさは発電能力の規模を示しています)

の大きさは発電能力の規模を示しています)

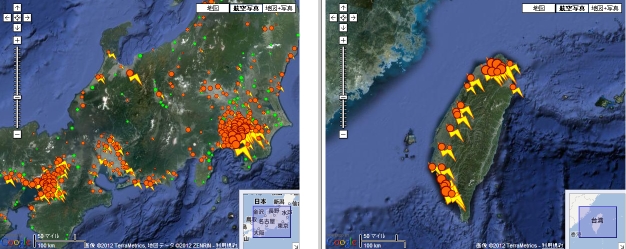

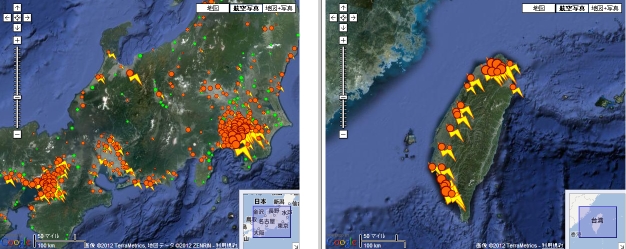

状況にずいぶんと差があります。次に日本のお隣の台湾の状況を示します。

→ 日本と台湾の比較

状況にずいぶんと差があります。次に日本のお隣の台湾の状況を示します。

→ 日本と台湾の比較

台湾の廃棄物発電の割合も日本より進んでいるようです。

その他、中国や東南アジアにおいても、日本と比べて大規模なごみ処理場が建設されています。

廃棄物発電は施設の規模が大きいほど有利となり、1kWhあたりの発電コストが下がります。

広域化・大型化を進めた方が炉の燃焼も安定し、処理コストも下がり、且つ排ガス処理や排水処理設備は充実する傾向となります。

つまり財政にも環境にも優しくなります。

しかし、日本ではオランダや台湾のように大型の施設がなかなか増えないのですが、どんな背景があるのでしょう?

実は台湾の約半数の施設は日本のプラントメーカが建設したものです。なので技術レベルには問題がありません。

廃棄物処理の広域化が他国のように進まない要因のひとつに、廃棄物の処理方法を定めている「廃棄物処理法」があり、

ここに「ごみ処理を地方自治体ごとに計画すること」と書かれていることが挙げられます。

仮にこの法律をより現代社会ニーズにマッチしたものに変えることができれば、大気に捨てている熱エネルギーのうち、

電気に変える割合が増えて、燃料を節約することができます。また、ごみ処理場は人の住む場所の近くに立地していることから、

電気に変えた後に残る熱エネルギーも地域で有効利用することができます。

災害時の避難場所(学校や体育館、図書館、病院など)を隣接させて、これらの施設に低コストで熱供給ができます。

ビニルハウスなど農業への利用も可能でしょう。

技術的には問題がなく、皆が恩恵を受けるチャレンジすべきテーマと考えますが、

どのような仕組みの上で進めるべきなのかが課題です。

・台湾のように国が計画を立てていくべきなのか、

・県レベルあるいは道州制の考えのもとで進めるべきなのか、

・(恐らく)オランダのように民間企業がごみ処理を引き受けて効率的な運用を進めるべきなのか、

など、議論を重ねる必要がありそうです。

関連リンク A B C D E 清掃工場検索地図

台湾の廃棄物発電の割合も日本より進んでいるようです。

その他、中国や東南アジアにおいても、日本と比べて大規模なごみ処理場が建設されています。

廃棄物発電は施設の規模が大きいほど有利となり、1kWhあたりの発電コストが下がります。

広域化・大型化を進めた方が炉の燃焼も安定し、処理コストも下がり、且つ排ガス処理や排水処理設備は充実する傾向となります。

つまり財政にも環境にも優しくなります。

しかし、日本ではオランダや台湾のように大型の施設がなかなか増えないのですが、どんな背景があるのでしょう?

実は台湾の約半数の施設は日本のプラントメーカが建設したものです。なので技術レベルには問題がありません。

廃棄物処理の広域化が他国のように進まない要因のひとつに、廃棄物の処理方法を定めている「廃棄物処理法」があり、

ここに「ごみ処理を地方自治体ごとに計画すること」と書かれていることが挙げられます。

仮にこの法律をより現代社会ニーズにマッチしたものに変えることができれば、大気に捨てている熱エネルギーのうち、

電気に変える割合が増えて、燃料を節約することができます。また、ごみ処理場は人の住む場所の近くに立地していることから、

電気に変えた後に残る熱エネルギーも地域で有効利用することができます。

災害時の避難場所(学校や体育館、図書館、病院など)を隣接させて、これらの施設に低コストで熱供給ができます。

ビニルハウスなど農業への利用も可能でしょう。

技術的には問題がなく、皆が恩恵を受けるチャレンジすべきテーマと考えますが、

どのような仕組みの上で進めるべきなのかが課題です。

・台湾のように国が計画を立てていくべきなのか、

・県レベルあるいは道州制の考えのもとで進めるべきなのか、

・(恐らく)オランダのように民間企業がごみ処理を引き受けて効率的な運用を進めるべきなのか、

など、議論を重ねる必要がありそうです。

関連リンク A B C D E 清掃工場検索地図

日本における廃棄物発電は2010年末において能力が170万kW(発電量は約72億kWh/年)でしたが、

これを417万kWまで増やすことを目標にしているそうです。

オランダでは廃棄物発電が進んでいるそうなので、日本とオランダの比較をしてみました。

→ 日本とオランダの比較

(

日本における廃棄物発電は2010年末において能力が170万kW(発電量は約72億kWh/年)でしたが、

これを417万kWまで増やすことを目標にしているそうです。

オランダでは廃棄物発電が進んでいるそうなので、日本とオランダの比較をしてみました。

→ 日本とオランダの比較

( 状況にずいぶんと差があります。次に日本のお隣の台湾の状況を示します。

→ 日本と台湾の比較

状況にずいぶんと差があります。次に日本のお隣の台湾の状況を示します。

→ 日本と台湾の比較

台湾の廃棄物発電の割合も日本より進んでいるようです。

その他、中国や東南アジアにおいても、日本と比べて大規模なごみ処理場が建設されています。

廃棄物発電は施設の規模が大きいほど有利となり、1kWhあたりの発電コストが下がります。

広域化・大型化を進めた方が炉の燃焼も安定し、処理コストも下がり、且つ排ガス処理や排水処理設備は充実する傾向となります。

つまり財政にも環境にも優しくなります。

しかし、日本ではオランダや台湾のように大型の施設がなかなか増えないのですが、どんな背景があるのでしょう?

実は台湾の約半数の施設は日本のプラントメーカが建設したものです。なので技術レベルには問題がありません。

廃棄物処理の広域化が他国のように進まない要因のひとつに、廃棄物の処理方法を定めている「廃棄物処理法」があり、

ここに「ごみ処理を地方自治体ごとに計画すること」と書かれていることが挙げられます。

仮にこの法律をより現代社会ニーズにマッチしたものに変えることができれば、大気に捨てている熱エネルギーのうち、

電気に変える割合が増えて、燃料を節約することができます。また、ごみ処理場は人の住む場所の近くに立地していることから、

電気に変えた後に残る熱エネルギーも地域で有効利用することができます。

災害時の避難場所(学校や体育館、図書館、病院など)を隣接させて、これらの施設に低コストで熱供給ができます。

ビニルハウスなど農業への利用も可能でしょう。

技術的には問題がなく、皆が恩恵を受けるチャレンジすべきテーマと考えますが、

どのような仕組みの上で進めるべきなのかが課題です。

・台湾のように国が計画を立てていくべきなのか、

・県レベルあるいは道州制の考えのもとで進めるべきなのか、

・(恐らく)オランダのように民間企業がごみ処理を引き受けて効率的な運用を進めるべきなのか、

など、議論を重ねる必要がありそうです。

関連リンク A B C D E 清掃工場検索地図

台湾の廃棄物発電の割合も日本より進んでいるようです。

その他、中国や東南アジアにおいても、日本と比べて大規模なごみ処理場が建設されています。

廃棄物発電は施設の規模が大きいほど有利となり、1kWhあたりの発電コストが下がります。

広域化・大型化を進めた方が炉の燃焼も安定し、処理コストも下がり、且つ排ガス処理や排水処理設備は充実する傾向となります。

つまり財政にも環境にも優しくなります。

しかし、日本ではオランダや台湾のように大型の施設がなかなか増えないのですが、どんな背景があるのでしょう?

実は台湾の約半数の施設は日本のプラントメーカが建設したものです。なので技術レベルには問題がありません。

廃棄物処理の広域化が他国のように進まない要因のひとつに、廃棄物の処理方法を定めている「廃棄物処理法」があり、

ここに「ごみ処理を地方自治体ごとに計画すること」と書かれていることが挙げられます。

仮にこの法律をより現代社会ニーズにマッチしたものに変えることができれば、大気に捨てている熱エネルギーのうち、

電気に変える割合が増えて、燃料を節約することができます。また、ごみ処理場は人の住む場所の近くに立地していることから、

電気に変えた後に残る熱エネルギーも地域で有効利用することができます。

災害時の避難場所(学校や体育館、図書館、病院など)を隣接させて、これらの施設に低コストで熱供給ができます。

ビニルハウスなど農業への利用も可能でしょう。

技術的には問題がなく、皆が恩恵を受けるチャレンジすべきテーマと考えますが、

どのような仕組みの上で進めるべきなのかが課題です。

・台湾のように国が計画を立てていくべきなのか、

・県レベルあるいは道州制の考えのもとで進めるべきなのか、

・(恐らく)オランダのように民間企業がごみ処理を引き受けて効率的な運用を進めるべきなのか、

など、議論を重ねる必要がありそうです。

関連リンク A B C D E 清掃工場検索地図